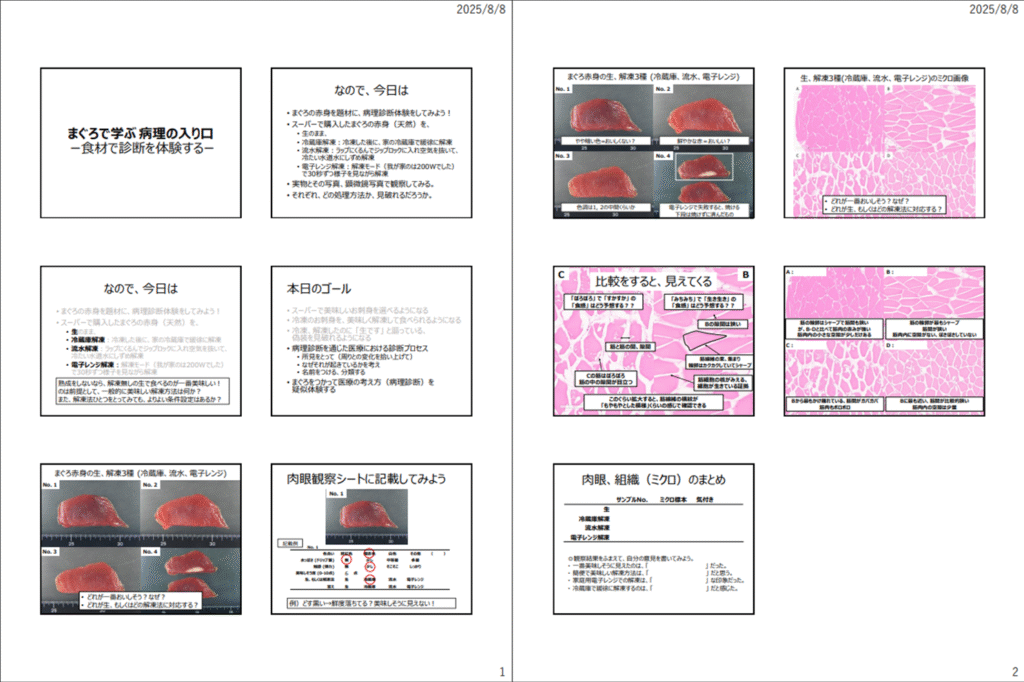

サシミクロ™体験ワークショップ資料抜粋

マグロの赤身で病理診断を疑似体験する=サシミクロ

病理診断は、医療の土台の一端を担っています。腫瘍(特に悪性)の診療に重要な分野の一つです。からだから採取してきた病変からプレパラートを作り、顕微鏡で観察して、病気の名前を付けます(診断する)。顕微鏡で見る前に、検体を肉眼(自分の目)で観察もします。病気の名前を付けるにあたり、1. なにが異常か(もしくは何が異常ではないか)をみつけ、2.その異常は何を意味するのかを考え、3. それらを総合し診断します。

病理診断のメインは腫瘍ですが、腫瘍以外でも活躍します。炎症などでは病理のみで診断することはあまりありませんが、患者を診ている主治医が考えていることと総合して、現在起きている病態を一緒に考え、より確からしい診断に近づこうとします。

今回はマグロに人為的に変化を起こした(冷凍や解凍)ものを用意して、変化を加えていない生のお刺身とともに比較して、1. どれにどのような変化が起こっているのか、2. 起きている変化の理由を推測し、3. No. 1-4がそれぞれどれ(生、解凍3種)に該当するのかを考えてもらう体験を用意しました。これは病理診断のプロセスとほぼ同じです。というか、医療における診断プロセスはたいていこのようなルートをたどると思います(だれがみても直感、瞬間で診断できる病気もありますが、それは除きます)。

刺身でマクロ(肉眼)・ミクロ(顕微鏡)を観察し対比する、これをサシミクロ™と名前を付けました。サシミとミクロでサシミクロ™です。マクロが抜けているのはご愛敬です。

マグロの肉眼観察

たぶん大きな柵を用意すれば、ドリップなんかも多量に出てくるので、それを頼りにすれば美味しい解凍がどれか簡単にわかりそうです。今回は一枚一枚小さな切り身で用意しましたので、触った感じやドリップの量はわかりにくいかもしれません。また、この記事では写真しか見れないので肉眼観察で得られる情報は普段より少なめです。それでも、じっと見ると色調の違いはありそうです。

No. 1-3がそれぞれどれに当たるでしょうか。No. 4の白くなっているところは、お分かりになる方が多いのではないでしょうか。電子レンジでの解凍(200W)をやりすぎると、焼けてしまいます。30秒ずつちまちまやっていたのですが、なかなか解けないので、「1分いったれ!」とやってしまったのが運の尽きです。下段は電子レンジにびったりはりついて、半解凍になるまで10-20秒ごとにこまめにレンジしてみました。

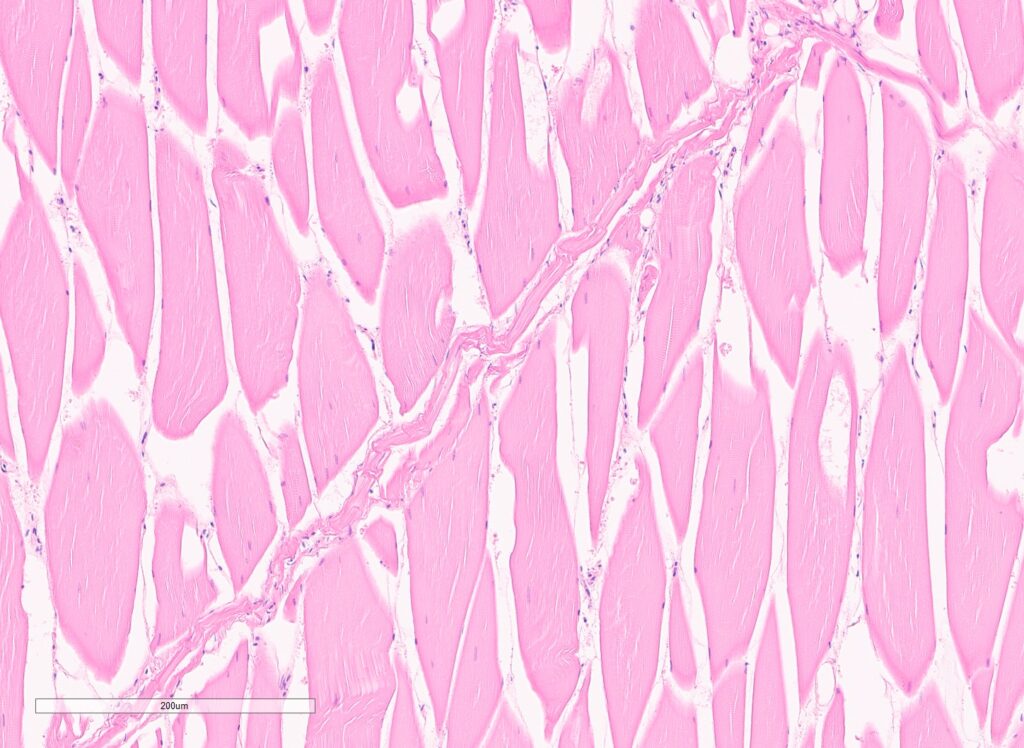

マグロのミクロ観察

いよいよ組織標本を顕微鏡で観察してみます。病理における基本の染色は、ヘマトキシリン・エオジン染色です。細胞質を赤く、核を青く染めます。写真の肉眼観察では、色がわずかに違うかな、程度でした。組織標本ではいかがでしょうか。どれかとどれかを適当にピックアップして、相互に比較してみると、違いが見えてきます。たとえばB, Cを比較してみましょう。赤身はほとんど筋肉(筋線維)でできています。筋肉の輪郭や、筋肉のばさつき、筋肉と筋肉の間なんかに注目していくと、それぞれ違いが浮き出てくると思います。

電子レンジによる解凍は、家庭では手間がかかる

電子レンジによる解凍はこまめに観察しながら解凍しなければならないし、失敗したときのリスクが大きいです。成功したと判断したときの組織像を見ていきましょう。肉眼像はNo. 4下段です。

筋肉の中に少しだけ穴は開いていますが、筋肉の輪郭はきれいです。ばさつきもほとんどないようにみえます。小さなしわというか白い線状の裂隙(ひび割れ状のほっそい隙間)が筋肉の中に複数あります。筋肉同士の間は細めだと思います。手間やリスクに見合うかどうかはわかりませんが、電子レンジ解凍は「おいしい解凍方法」といえるかもしれません。

美味しい冷凍方法、美味しい解凍方法

食べ物の鮮度を維持すべく、保存方法の一つとしての冷凍技術はかなり研究されてきたようです。が、それをおいしくいただく解凍方法は、今まさに盛んに研究されています。うまくいった電子レンジ解凍標本は、まずまず美味しそうに見えます。ですが、家庭での電子レンジによる解凍はリスクが大きく手間に見合うものではありませんでした(我が家のレンジが古いだけ、あるいは使いこなせていないだけかもしれません。最新のものは家庭用でもばっちり解凍できるかもしれません)。電子レンジはマイクロウェーブを使って水分子を振動させ、それにより食べ物を温めます。ですから、食品の重さ(大きさ)や含む水分量が一定であれば、一定の強さのマイクロウェーブをかければ、一定の品質で解凍できると考えることができます。食品の種類により条件設定できたり、食品の規格が同様であれば、美味しく解凍できそうです。マイクロウェーブを用いた解凍方法についての研究がなされているようです。ホシザキが、2025年5月に真空冷却とマイクロ波加熱による解凍機を発売しました。 解凍ものと生の見分けが、見た目や人間の舌ではわからなくなる時代も近いのかもしれません。