Aspergillus nigerは身近な黒カビのひとつ

最初から病原性のある菌を培養するのがはばかられましたので、前回は米麹の分生子頭をみてみました。やっぱり本物のAspergillus nigerの分生子頭がみたい!という気持ちは抑えられず、自然界で自然に存在するものから増やせないかと色々調べてみました。

パンやレーズンなんかを放置しておくと、そこにカビが居ついて増えることはありますが、目的の菌ではないこともあるので確実性には欠けました。それに、市販のパンやレーズンは防腐剤もついているため、目的通りにうまくいかないかもしれません。レーズンでやってみましたが、悪臭がして目的外の菌が生えてきたため中止して再検討してみることに。

タマネギの外皮にはアスペルギルスが高率に存在する

ずーっと土汚れだと思っていました。界隈ではよく知られていることのようです。我々が(僕だけかもしれませんが)土汚れだと思っていたあの黒いカサカサは、Aspergillus nigerなのだそうです。心配はご無用で、食べるときに外皮(茶色い皮)は外しますし、よくよくみると(よくよく見る必要もないのですが)、その黒いカサカサは皮の外側にはあっても内側には生えていないことがわかります。

外皮の外側は空気に触れているためカビは呼吸できるのに対し、実のほう(白いところ、普段食べるところ)はカビにしてみたら密閉空間なので呼吸ができません。また、玉ねぎの実が傷ついたときにできる硫化アリルなどの硫黄化合物が抗菌作用を持っているます。二重のバリアでカビは侵入できません。ですので、玉ねぎを通常の方法で食す限りはカビに暴露することはないでしょう。また、免疫に異常がなければ、カビに暴露したとしても通常の生活の範囲では病気になることはないと思います。それと、パリパリの外皮にはあまり栄養がないので、アスペルギルスが盛んに増えることもなさそうです。

さて、というわけで玉ねぎのかさかさした茶色い外皮の、黒いカサカサのところを湿潤環境で培養してみることにしました。

上に書いた通りなのですが、皮には栄養がないのでしょう。丸二日たってもカビがわしゃっとしてくることはありませんでした。

心なしか黒っぽさが強くなってきたり、カサカサの盛り上がりが見えるような気もしますが、誤差の範囲といわれたらそれまでです。米麴には米という栄養源がもともとセットでしたが、玉ねぎの皮には栄養がありません。水分だけでは増えることができないようです。ここで、パンを与えて(?)みることにしました。

子供の食べ残しのパンを一部拝借して、カビに接するようにパンをまいていきます。すると翌日には黄色く変色し始めていて、あるいは白いぱやぱやが出現していて菌糸が伸びているかも!といった感じでした。以下、カビです。気持ち悪!と思われた方はこのあたりで閲覧を止められることを推奨します。

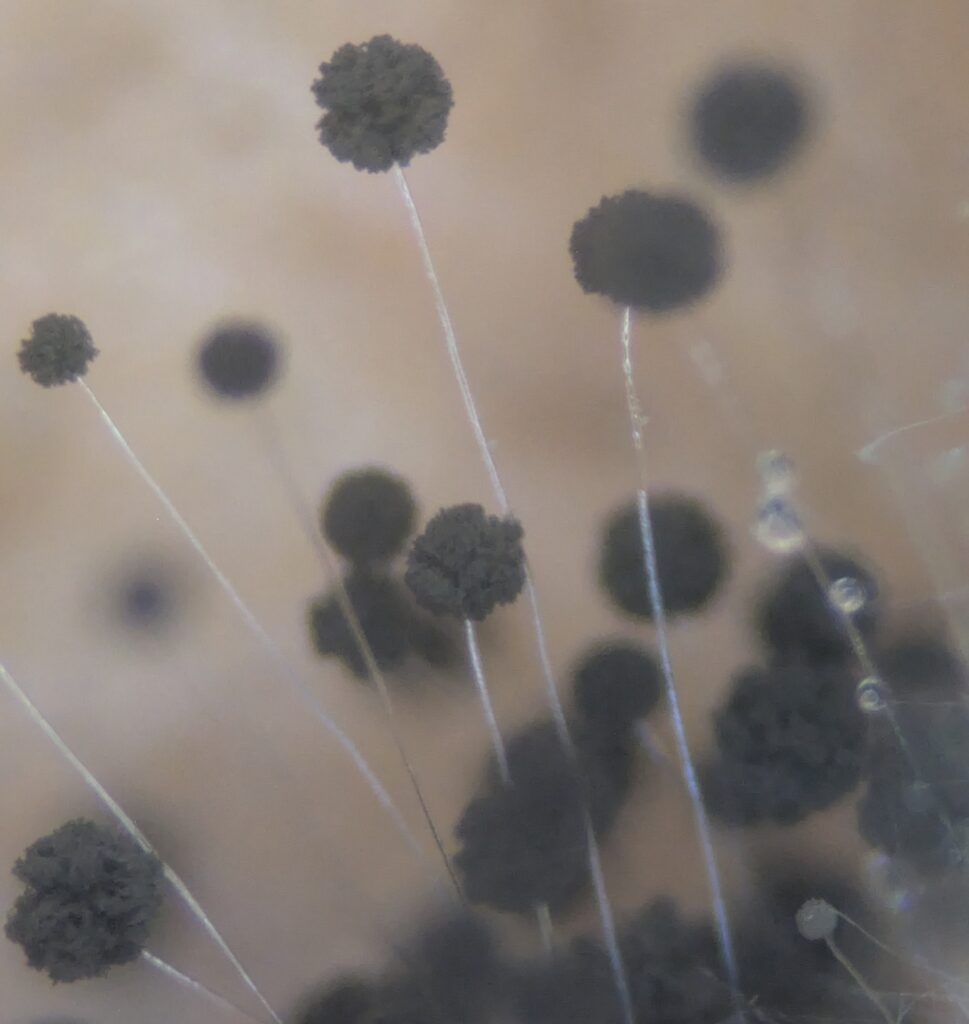

餌を得て、夏の暑さで一気にカビが増殖してきました。一日見るのを忘れて2日たったら、もう腐海のようでしたので、さすがに肉眼の撮影は諦め、実体顕微鏡にきりかえました。

実体顕微鏡でアスペルギルスニガーの分生子頭をみてみる

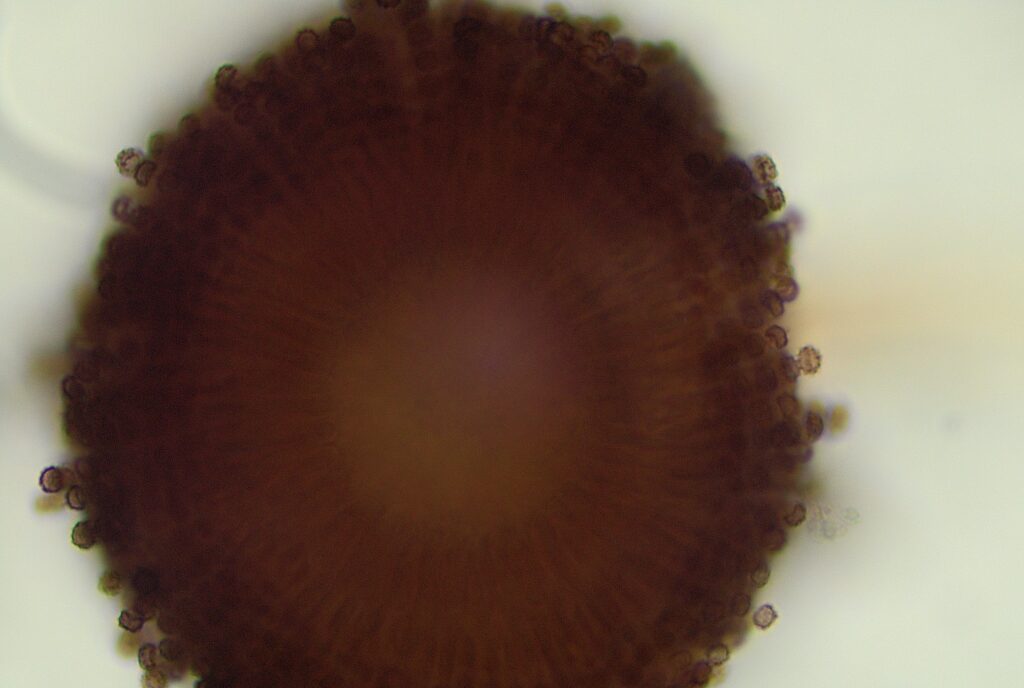

なんともまがまがしい、まりもみたいな、スチールウールみたいな黒いもさもさが針金の先っぽについているようです。メラニン風の色素産生をするため、肉眼で黒くみえますし、のちに示す顕微鏡標本を作製したときに、なにかで染色をしなくても分生子頭は黒くみえてきます。

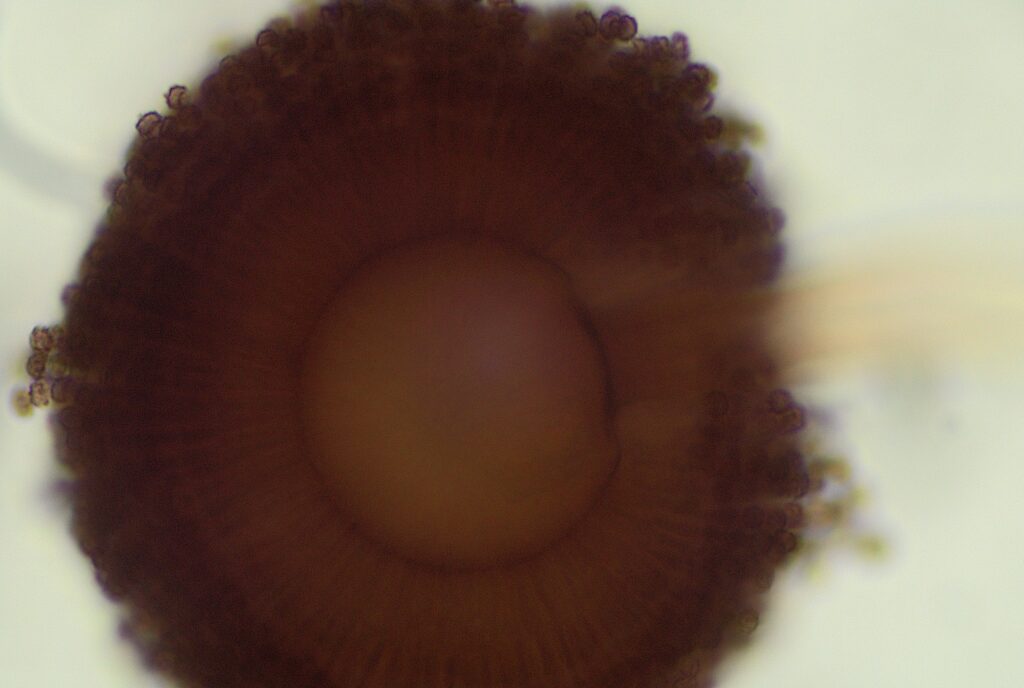

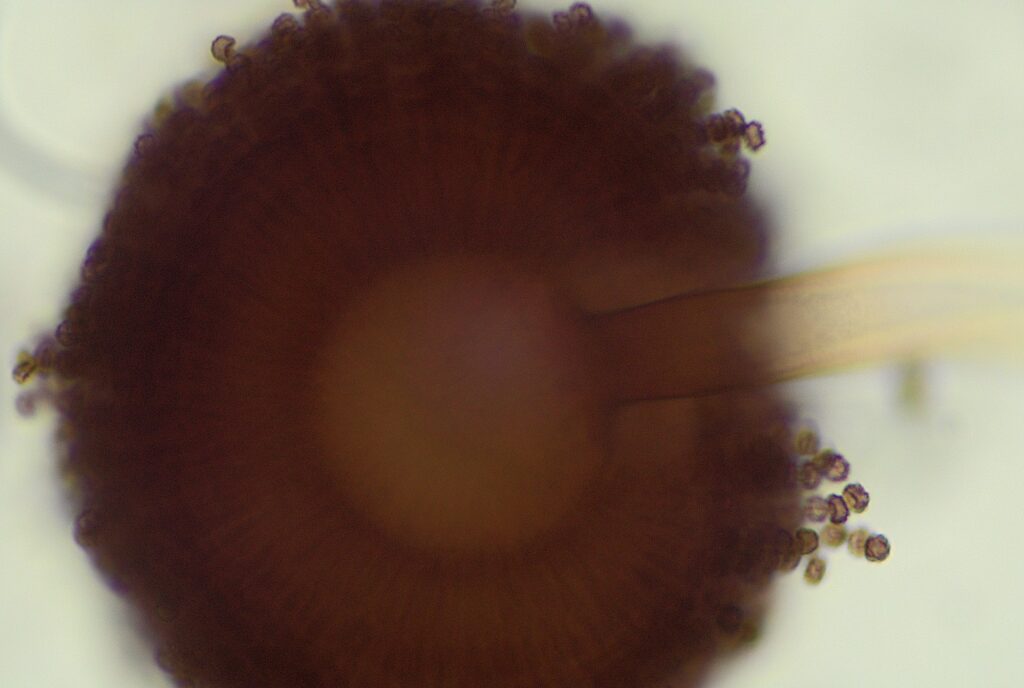

光学顕微鏡で分生子頭をみてみる

次はいよいよ光学顕微鏡で分生子頭をみていきます。先ほども書いたように何もしなくても黒く見えるため、染色は何もしていません。対物40倍相当の細胞像です。腐海から綿棒や爪楊枝でスライドガラスにこすりつけ、採取しました。セロハンテープとかでペタッと張り付けて取ってみてもいいと思います。

アスペルギルスニガー(Aspergillus niger)の分生子頭です。分生子柄(実体顕微鏡で見た針金に相当)の中にも胞子があるように見えますが、実際に柄の中に胞子がいるわけではないようです。ここまで拡大すると、黒のまがまがしさは少し減りますね。茶色いぼんぼりでこもっとしてます。

油浸で対物100倍相当でみてみた

中身がいい感じで透けて見えるようないい感じの分生子頭をみつけたので、油浸レンズ(対物100倍)でみていきます。

これ自体が1個のキノコみたいに見えてきました。2枚目の写真には分生子柄がうつっていますが、確かにその中に胞子はありませんね。

アスペルギルス症を推測するもう一つのカギ、シュウ酸カルシウム結晶

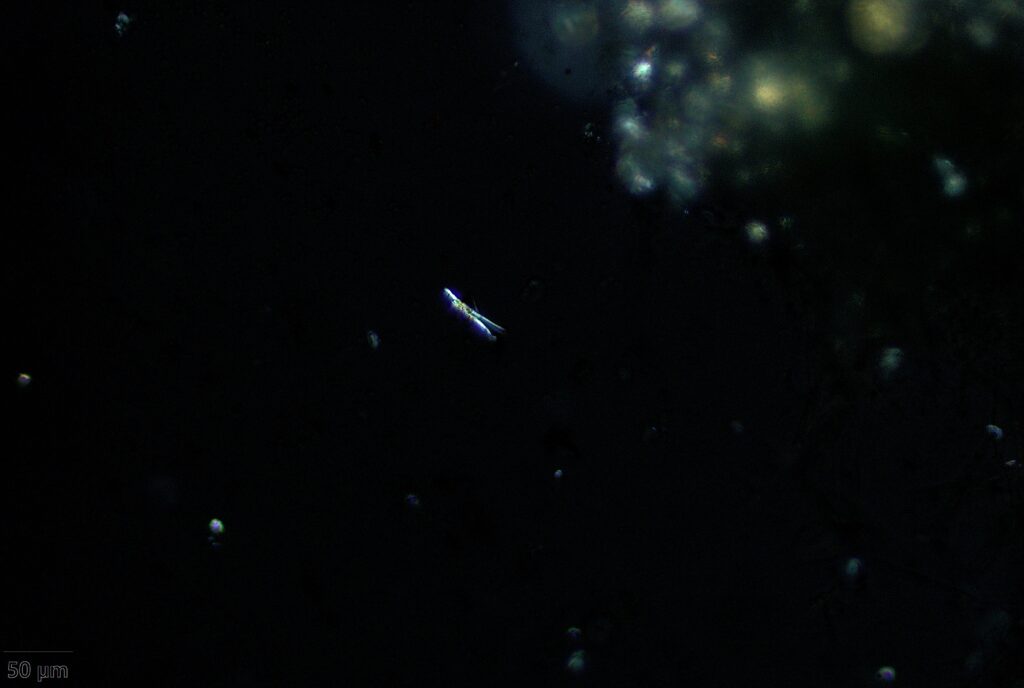

形態的に菌種を同定するには分生子頭を確認するのが重要です。菌糸や胞子よりも、分生子頭に菌種ごとの特徴があらわれるとされています。Aspergillus nigerの場合は放射状に配列する、大きな頭が特徴です。でも、人体病理においてはなかなか観察する機会がないので(私は見たことがありませんでした)、今回玉ねぎの外皮から観察するに至りました。また、アスペルギルスを推定するもうひとつのカギとして、シュウ酸カルシウム結晶があります。米麹の記事でも触れましたが、アスペルギルスニガーはクエン酸やシュウ酸を産生する「酸生成菌」でもあります。クエン酸塩は水に溶けてしまうことが多いので、確認することができません。シュウ酸塩は、主にシュウ酸カルシウム結晶のかたちで存在し、水に溶けないので観察することができます(ホウレンソウや里芋からとってくることができます)。カビを推測する状況で、あるいはカビが確認できて、シュウ酸カルシウム結晶の存在が確認できれば、アスペルギルス症を疑う証拠の一つになる、ということです。

星空みたいできれいでしょう?通常光の観察でもよくよく目を凝らせば確認できるかもしれませんが、偏光顕微鏡で観察するとシュウ酸カルシウム結晶がきらきら輝いて見えます。人体中では針状結晶で観察されることが多いですが、脱脂粉乳入りのパンで増やしたアスペルギルスでは、針状とそうでないものが入り混じっていました。

きれいな針状結晶は、ほんのわずかです。

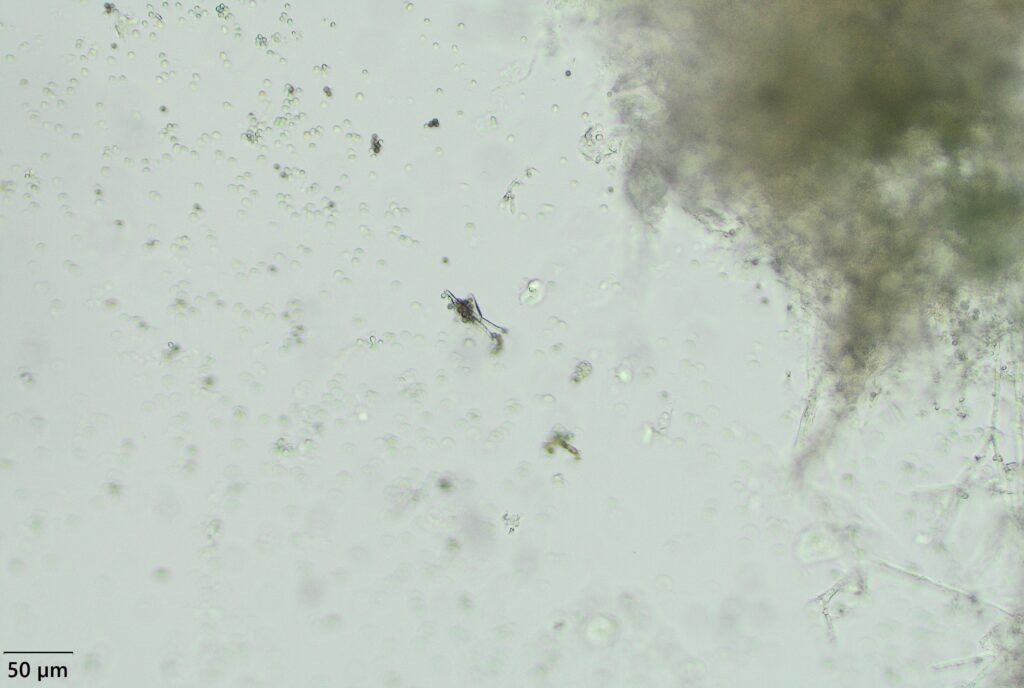

明視野(通常光)で同部を観察すると、なんかもやもやするなあ?って感じです。

アスペルギルスは酸を産生している(追記予定)

アスペルギルスが作るシュウ酸カルシウム結晶(CaOX; Calcium Oxalete)を確認できました。ということはシュウ酸を産生しているわけなので、pH試験紙を当てれば酸に傾いていることがわかるはず!と思ったのですが、カルシウム源をあげすぎたせいで、ほぼ中性でした。パンの中に入っている脱脂粉乳がいけなかったのでしょう。次はパン以外の方法で培養する方法を考えなければなりません。

今回注目したのはシュウ酸の結晶ですが、無毒化したアスペルギルスニガーを使って、クエン酸を工業的に大量生産する、という方法がとられています。アスペルギルスは我々人の生活に欠かせないカビですね。

ということで、酸産生の可視化を目的に、いまあるアスペルギルスを継代(?)して、また新しく玉ねぎの外皮から採取して、培養を続けます。次回はpH試験紙による確認もですが、BTB溶液入りの寒天培地で培養して、pHの変化を見ていこうと思います。BTB溶液は、中性で緑、アルカリ性で青、酸性で黄色に変化します。例によってシャーレはモノタロウ製、培地は2%寒天(かんてんクックを使用、市販の製菓用の粉末寒天が便利です)に3%上白糖、タンパク源としてハイミー(うま味調味料的な、グルタミン酸ナトリウムが主成分のやつ)を二振りくらいしました。胞子よりも菌糸がわしゃっとなって爆発的速さで増殖したので、もう少し栄養を絞ってもいいかもしれません。

最初、寒天と間違えてゼラチンを購入してしまい、常温で固まらないのをなぜだ、、、なぜだ、、、と悪戦苦闘していました。大学院時代に使っていたアガロースゲルと寒天が同一だったと気が付くまでに、ゼラチン格闘から丸一日を要してしまいました。寒天の使い方は、通常の使い方だと鍋で煮溶かすと書いてあります。ラボだと電子レンジ対応のビーカーに入れてチンして溶かす方法を取られることが多いと思います(噴きこぼれにめちゃくちゃ注意です。なめて作ると十中八九噴きこぼれます。突沸防止にたとえば割りばしを入れてチンして、レンジの前で瞬きせずに見張りながらを推奨します)。鍋で煮溶かす方法でも問題なく作れますが、食品とはいえゆくゆくはカビを培養する培地を家の鍋で作ったとばれてしまっては、良い顔をしない人も出てくるかもしれません。BTB溶液で色を付けたとなれば余計にです。100均の口が広いレンチン対応タッパーなんかを購入してくれば、誰にも怒られずにカビ培養用の寒天培地を平和に作ることができるでしょう。なお、BTB溶液はアマゾンでも1000円以内で購入可能です。pH試験紙は数百円で購入可能です。