ひとにおけるアスペルギルス症

ひとにおけるアスペルギルス症といえば、1.侵襲性のアスペルギルス症、2.非侵襲性のアスペルギルス症、3.アレルギー性のアスペルギルス症に大きく分けられると思います。

- 侵襲性のアスペルギルス症といえば、免疫抑制を背景とすることが多く、生きたアスペルギルスが血管侵襲を伴い増殖しているのが確認できると思います。

- 非侵襲性のものは、肺の空洞病変として有名なアスペルギローマや、副鼻腔の真菌症が知られていると思います。

- アレルギー性のものは、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症が有名で、mucoid inpactionとよばれる粘液栓のなかにアスペルギルスの菌糸が確認されることがあります(確認できなくても構わない)。アレルギー性と呼ばれるからには好酸球浸潤がみられます。

さて、タイトルの通り分生子頭をみるべく、色々調べてみました。これらの疾患を見ることはたまにありますが、今まさに盛んに増殖している証左である分生子頭をみたことがありませんでした。ひとの体において、先程の三種は病気を引き起こすアスペルギルスでした。A. fumigatusやA. nigerはパンや果物、野菜などに発生する色のついたカビとしてよく(よくではないか)みます。腐敗としてのアスペルギルスですね。A. flavusは発がん性のあるアフラトキシンを産生するようです。ピーナッツとかの豆類に発生するようです。

とくに1. の侵襲性のアスペルギルス症なんかは、死に至る可能性のある怖いアスペルギルス症ですが、アスペルギルスは悪者ばかりではありません。発酵に欠かせないカビでもあります。それでは、日本の生活に溶け込んでいる良い(牙を抜かれた?)アスペルギルスを見ていきましょう。

日本の食にかかせないアスペルギルス

Aspergillus oryzaeは麹菌(黄麹菌)です。今回は米麹から採取しました(後半に写真あります)。味噌、醤油、お酒(お酒といえば日本酒)、甘酒などを作るのに使用されています。アスペルギルスがもつ酵素(アミラーゼやタンパク分解酵素)により、穀物のデンプンやタンパク質を分解し、発酵させます。アフラトキシンを産生しない無毒な真菌(かび)です。

ほかにも、焼酎に使うA. kawachii(河内源一郎さんの名をとって、リンクはwiki)という通称「白麹菌」や泡盛に使うA. luchuensis(ルチュエンシス、琉球の、の意。黒麹菌。昔はA. awamoriとも呼ばれていたそうです)などがあります。なお、A. kawachii は A. luchuensis の変異株(白化株)とされています。

A. luchuensisはクエン酸を産生して酸性環境(pHが下がる)にするため、他の菌が増殖して腐敗するというのを防げるのかもしれませんね。A. nigerもシュウ酸を産生して、同様の環境を作るのでしょう。クエン酸は水溶性なので観察できませんが、シュウ酸はカルシウムイオンと結合して結晶になるため観察することができるようです(細胞診標本で一回だけみたことがあります。こんどカビパンから採取してみようと思います)。

実践 米麹からアスペルギルスを育ててみた

米麹はスーパーに売っています。近所のスーパーに普通に売っていました。300円ちょっとでした。塩麹とかの加工品になっていない、米麹そのものを購入するのが良いでしょう(もし真似してみようと思うのであれば)。米麹は乾燥しており硬いです。甘酒のような(甘酒のもとになるから当然ですね)独特のほわんとした香りです。裏面を見て、米こうじと明記されているものを購入するとよいでしょう。わたしはやっていませんが、ちょっと前にはやった塩こうじとやらを簡単に作ることができるようなので、実験に使って楽しんだ後も、余さずおいしくいただけるのではないでしょうか。甘酒なんかももつくれるようです。

写真のように10 cmディッシュ(シャーレ)に4つ折りにしたティッシュを敷き、水道水で濡らしたところに米麹をパラパラとまきました。7月末に室温(28-30℃くらいでした)でやっています。必ずしもシャーレである必要はないと思います。シャーレは密閉されていないけど暑いところに放置しても乾燥もしない、ちょうどいい感じのものだと思います。少量だと送料がかかってしまいますが、モノタロウで滅菌済みのシャーレを非常に安価で手に入れることができます。同じサイズですと、10枚で175円(税込み)です。アマゾンとかでも売っていることを確認できましたが、ちょっと高かったです。

そもそもほかに用途がないのであれば(そんな人が大多数だと思いますが)、お皿を使うと家の人に怒られるのであれば(無毒なので許してほしいなと思うのですが、家庭の平穏は大事です、とても)、プラスチックのコップにラップをして爪楊枝とかでぽつぽつとラップに穴を開ければ、乾燥せず通気性も良い状態を確保できるんじゃないかなと思います。コップはハサミで切って背丈を低くしてやれば、取り回しやすくなると思います。アルミホイルを折ってお皿を成形するのもいいかもしれません。ぱっと思い浮かぶのはそんなところでしょうか。

いよいよ観察!米麹の経時的変化(肉眼)

半日もするとコメは柔らかくなっていました。ティッシュがすこし黄色みを帯びています。黄麹と呼ばれる所以でしょうか。あとから考えれば、この時期に菌糸が伸びているのかもしれません。経時的に標本を作るのも一案ですね。

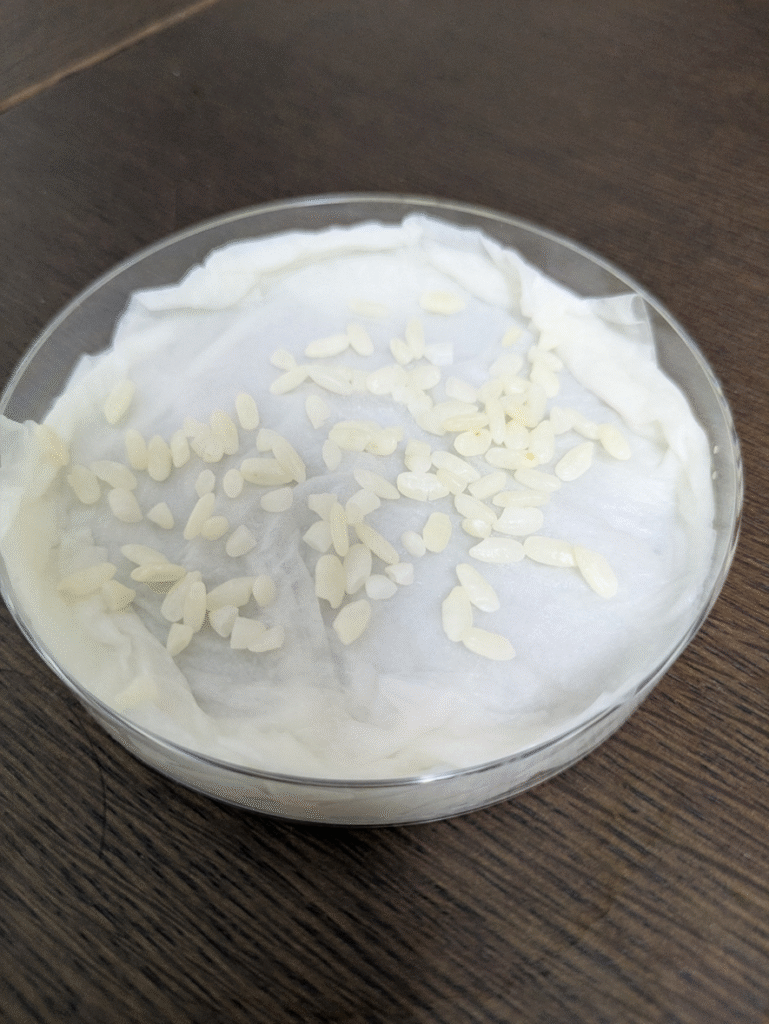

さらに一日置くと、コメから明らかにカビが生えています。白くぱやぱやっとしており、粉雪をちらしたようなというか、タンポポの綿毛のようです。ふっと吹いたら飛びそうです(やっていません)。ピントを合わせるのが難しかったのですが、ぱやぱやの先端にぽちっとした点状の構造がありそうです。うまくいきそうだったので、涼しい場所(測っていませんが体感24-28℃の間じゃないかなと思います、高湿でもありません)にもっていって標本作製のタイミングをうかがいました。

最初はスマホで撮っていましたが、いよいよデジカメ(といってもカードサイズの小型)で近接撮影をしました。涼しいところに持ってきてからは明らかに増殖のスピードが落ちていました。前回から2, 3日が経過していたはずです。粉雪風味が増しています。雪原みたいです。黄麹というからには色づいてくるかなと思いましたが、真っ白でした。先端のぽつぽつも結構はっきりしてきたので、分生子頭があるはず!と思ってこのタイミングで標本作製しました。

標本ができるまでは時間がかかるので、シャーレの残りはまだ取っておきましたところ、ほかの菌も生えてきたのか、黒いポツポツもみえてきました。7-10日くらいは経ったと思います。

実体顕微鏡で観察してみた

追記です。せっかく実体顕微鏡(実行倍率40倍まで、ニコンのSMZ)があるので、それでも観察してみました。雪原のぱやぱやは、分生子頭の集まりからなっていました。箒のようです。これがカビとは言われてもちょっと納得できないくらい綺麗だと思いました。

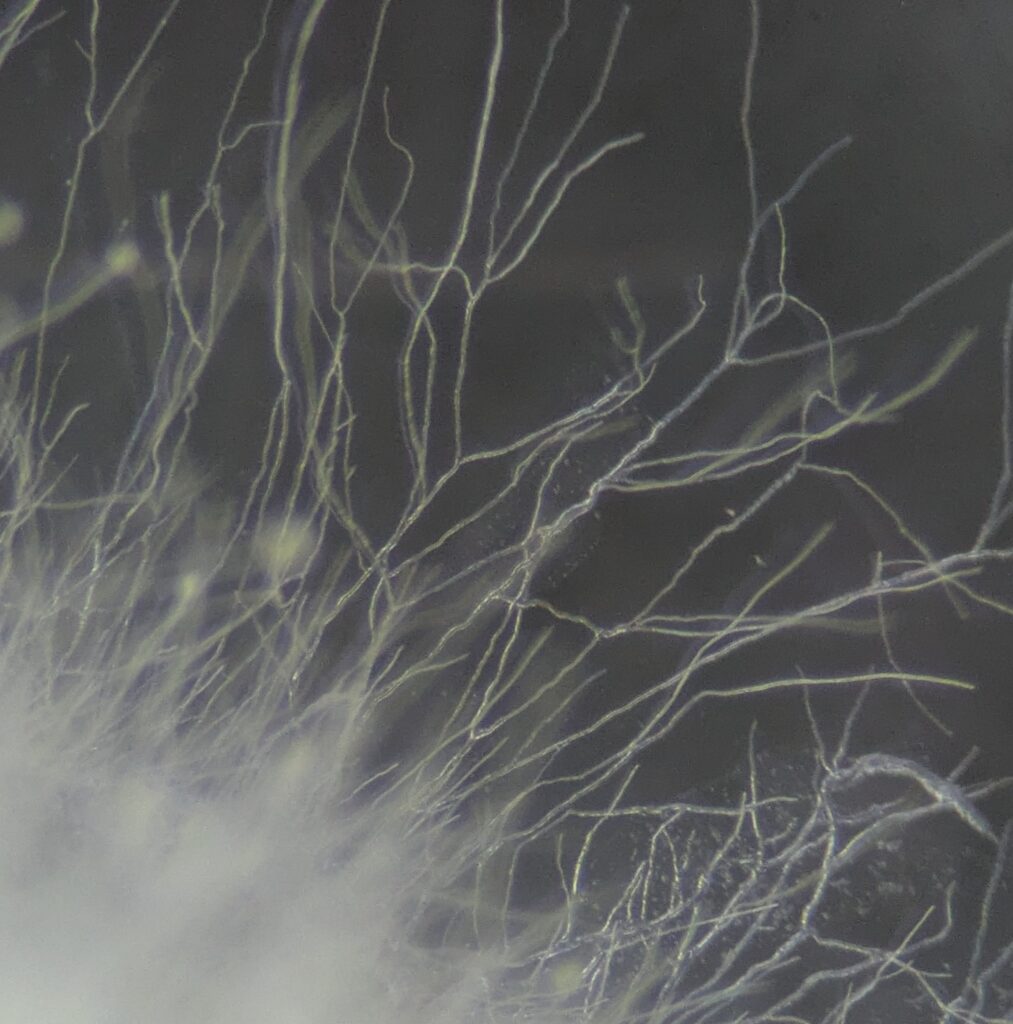

分生子ができてくる前には、糸状の菌糸が確認できました。画像左下に米麴の米があって、そこを中心にY字の分岐していく放射状の菌糸がみえます。

双眼顕微鏡の画像を、スマホで撮影する

実体顕微鏡の画像は、顕微鏡の覗くところにスマホを当てて撮影しました。何の道具もなくても撮影可能ですが、カメラと目を当てていた場所を少しだけ浮かせて、ちょうどいい場所に合わせる必要があります。慣れるまでは、ばっちり写真を撮るのにはとてもストレスです。三眼鏡といって、デジタルカメラを接続することが可能な顕微鏡もありますが、単眼や双眼の顕微鏡よりも高価です。ですので、スマホ押し当て法による撮影はストレスですが安価です。

折衷案として、「ちょうどいい場所に合わせるのを簡単にする」があります。たいていのスマホにはいいカメラが搭載されていますので、場所さえ合えばそれなりにいい写真が撮れます。使ったスマホはGoogle Pixel 7aです。コンパクトデジカメも挑戦してみましたが、拡大縮小でレンズが前後するのでうまくいきませんでした。スマホが簡便でおすすめです。カメラに詳しい方はその設定を細かく設定できるようなアプリを入れて撮影すると、よりきれいな写真を撮ることができると思います。が、もともと入っているカメラアプリでも十分良いと思いました。僕がカメラに詳しくないせいもありますが。

こんな感じで、接眼レンズのところにクランプして、その下で携帯を挟み、スマホのレンズと顕微鏡の覗くところを合わせます。双眼であれば、片目は生きているのでそっちを覗いて、いい所を決めて、カメラでパシャリ、です。カメラは固定されているので、観察に集中できます。撮影するのにケータイをタップする必要がありますが、そっとタッチする程度では大きくピント外れませんでした。気になるならシャッターを切る装置がBluetooth接続するもので数百円で売っているようなので、いかがでしょうか。

なお、アダプターは、安価なものだと1000円くらいで購入可能です。わたしはアマゾンでみつけました。スマホ+アダプター+顕微鏡で検索すると、たくさんヒットしてきます。仕組み自体は複雑なものではないので、レビューが怪しそうなものでも大きな問題はないように思われます(責任は持てませんが)。もし同じようなことをされる場合は、顕微鏡の接眼レンズの長径を確認して、購入するように注意してください。顕微鏡にも天体用とか様々あるので、対応するものを買わないと、もったいないことになってしまいます。

要は、いい距離のところでスマホを固定できればいいので、自作してしまうのもあり、ということでスマホ+顕微鏡+自作なんかで検索すると、それなりに出てきます。ペットボトルのフタとか、ビート版とか、いろいろなもので作られているようでした。

米麹の細胞診標本を作ってみた(作ってもらいました)

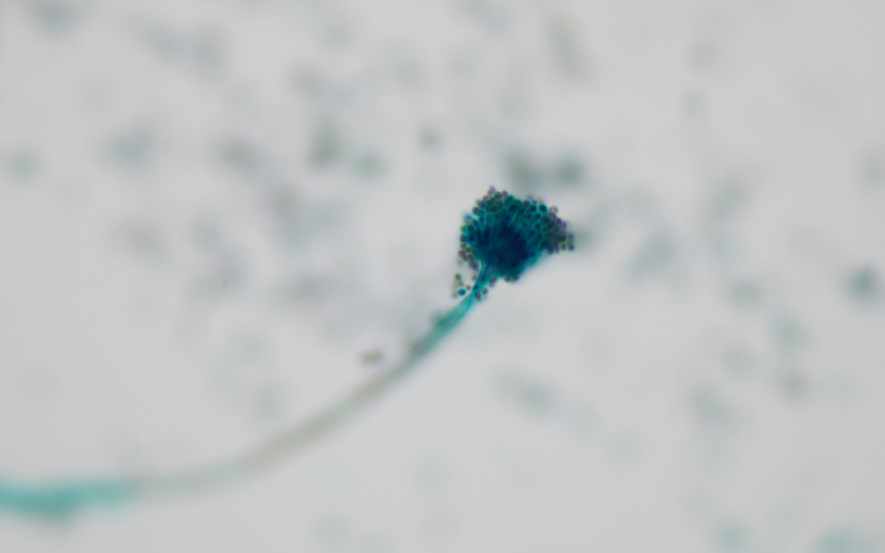

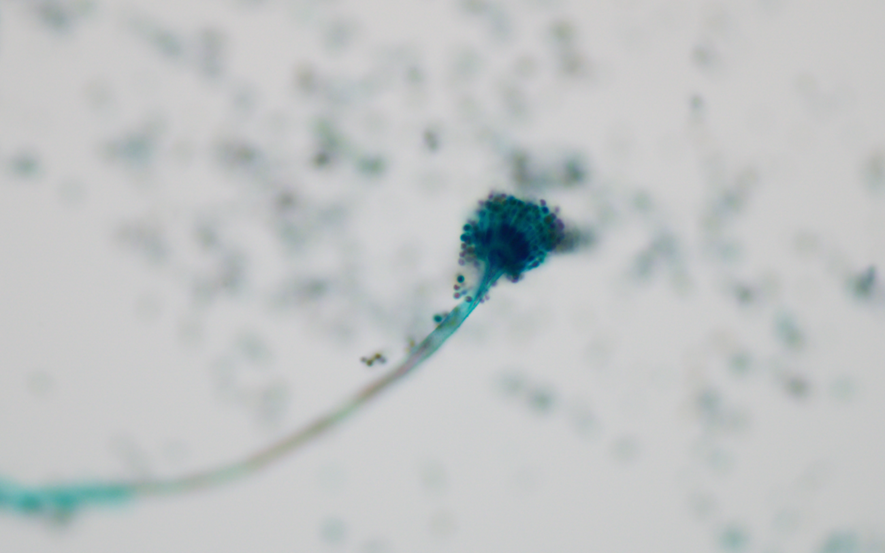

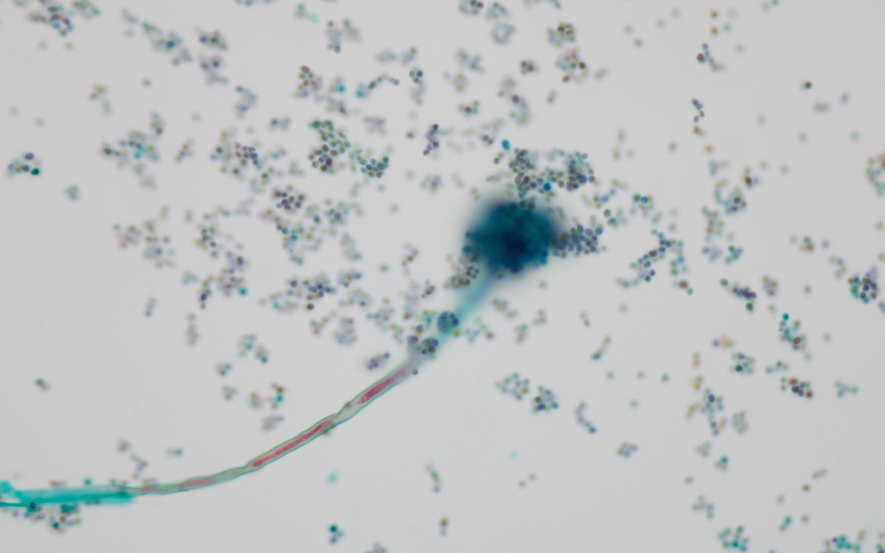

いよいよ標本を見ていきましょう。菌体の完全な形が見たかったので、薄く切る病理組織標本ではなく、細胞診標本を作成しました。コメを箸でもってガラスに塗りつけたり、コメごと圧挫してコメを除いたりして標本を作りました。コメを水に解いた液状化検体も作ってみましたが、塗抹や圧挫がいい感じでした。染色は、細胞診の基本の染色であるPapanicolaou染色、真菌なのでGrocott, PAS, Giemsaあたりをやっています。Grocott, PAS, Giemsaも染まるのですがべたっと強く染まってしまいました。形態が観察できたのはpapanicolaouがいい感じでしたので、その写真を撮っています。ピントを変えて数枚どうぞ。対物40倍よりも高倍率でみれば、べたっと染まっているように見えるGrocott染色なんかもきれいに見えるのかもしれません。

いずれも対物40倍で撮影しています。写真3枚目の、背景に見られる丸いポチポチが分生子(発芽前の胞子)です。それをたくさんもっている、ホウキみたいな構造が分生子柄(分生子頭)です。アノテーションを付けて対物60あるいは100くらいで写真を撮れないか、要検討です。分生子が発芽して菌糸を伸ばしますが、この標本では菌糸は少ないです。45度でY字に分岐する、隔壁を持つ菌糸が形態の特徴とされていますが、形態から菌種を確定するのは難しいです。

終わりに:アスペルギルスあれこれ

ひとに病気を引き起こすアスペルギルス、そこから採取したものではなかなかお目にかかれない分生子頭が、食品に利用されるアスペルギルス、米麹を培養することで観察できました。やってみようと思ったきっかけは、カツオの本枯節(削る前の、釘でも打てそうな木片みたいなやつ)の標本をつくったときに、周囲にカビが付着していたのを知ってからです。本枯節にもアスペルギルスが使われているようです。カツオのタンパク質や脂質を分解酵素で処理するのに加え、脱水、乾燥の働きもあるようでした。これも後でご紹介します。なお、市販の通常の削り節にはアスペルギルスは使われていませんのでご安心ください。それで、「あれ、アスペルギルスって食品に結構使われてるんじゃん、もしかして生きてるアスペルギルスみれたら分生子頭みれるんじゃね?」ということで麹にたどり着きました。シュウ酸カルシウムを産生したA. nigerも観察したいですね。パンカビ培養日誌もつけてみようと思います。こうやっていざ記事に書き起こすとなると、過程の写真が意外と大事なことに気が付き始めました。なんてことない途中のワンシーンも、写真に残していく必要がありそうです。